A cura di Carlotta Forni, Filippo Ghiglione e Alessandro Montagnese (allievi del master “Il lavoro editoriale)

Daniele Vicari è uno dei più attivi, premiati e celebri registi italiani, nella sua carriera più che ventennale ha realizzato numerosissimi film, documentari, serie TV e un libro, candidato al Premio Strega. L’intervista che segue è una conversazione a proposito delle sue scelte poetiche ed espressive, nel segno di una sempre puntuale e mai scontata attenzione alla società, e in particolare alle dinamiche di relazione e di potere che intervengono nella creazione artistica, così come nel rapporto col pubblico e con ciò che si sceglie di mostrare. Vicari regala agli studenti della Scuola del libro e ai lettori del blog una riflessione lucida e profonda sul significato del fare arte e delle responsabilità comunicative che questa attività comporta.

Analizzando la sua carriera, si può notare come lungo tutto il suo percorso abbia mantenuto costanti due filoni artistici: da una parte quello documentaristico – caratterizzato da una forte identità sociale – e dall’altra quello più narrativo – fatto di storie che pongono spesso al centro i margini. Ci può raccontare da quale spunto nasce questa sua scelta di portare avanti la sua ricerca artistica proseguendo lungo queste due differenti modalità espressive?

Nel cinema come, credo, nella letteratura, pur esercitando la propria libertà fino in fondo si può restare prigionieri di percorsi, schemi, filoni del tutto casualmente intrapresi per motivi non sempre programmatici o non sempre ricercati, poi nel tempo si tenta di dare una qualche giustificazione a questi percorsi, dei fondamenti. Per esempio le motivazioni più ricorrenti che nel tempo mi sono dato per certe scelte sono la mia estrazione popolare e una intensa attività politica giovanile. Quindi una “condizione” e una “scelta”. La condizione atavica, che si trasmette attraverso i pori della pelle, le consuetudini familiari e l’ambiente, il milieu, credo siano ineludibili per chiunque, ecco che la “marginalità” delle persone mi interessa, certi individui “perdenti” mi affascinano, credo dipenda da una forma di compassione (nel senso etimologico del termine di patire-con) che provo dinanzi a essi. Marginalità rispetto a un nocciolo duro della società che è escludente, autocentrato, elitario e che tende ad espellere dalla propria cerchia persone provenienti da contesti non omogenei fin dalla formazione. Schematicamente tu figlio di operai, contadini, disoccupati, se vuoi studiare frequenti l’ITIS e tu, figlio di professori, professionisti, politici, imprenditori frequenti il liceo. Un nocciolo duro che non ha bisogno della scuola pubblica e nemmeno della sanità pubblica, tantomeno della circolazione sociale del sapere, quindi è lì che risiede il vero “nemico” dell’emancipazione sociale. Un nocciolo duro che tende a tenere per sé le risorse e persino la libertà espressiva, quindi all’origine delle mie pulsioni di rappresentazione c’è senza dubbio la ribellione verso questa esclusione. Da qui nasce inizialmente anche una spinta politica che, attraverso i movimenti ambientalisti degli anni ’80 e poi alcune esperienze politiche, mi ha condotto a studiare, a formarmi, “strumenti” che ritenevo erroneamente “di lotta” ma che per fortuna sono anche molto di più, pertengono alla visione delle cose e il coltivare la propria sensibilità. Ecco che l’inchiesta e il reportage, quali strumenti di conoscenza delle dinamiche del “reale”, si concretizzano attraverso una certa idea del “documentare”.

«Qualcuno la chiama in modo generico “provincia” ma, in alcune zone del Paese, quel mondo può diventare una sorta di aldilà.» Questa frase tratta dal romanzo-reportage Emanuele nella battaglia (Einaudi, 2019) si può intendere come una dichiarazione della sua poetica, e un manifesto del luogo che per lei rappresenta una fonte essenziale di ispirazione, allo stesso tempo la narrazione di questa porzione di Paese è spesso tralasciata, poco rappresentata. Ci sembra che in tutta la sua opera da Velocità massima (2002) alla serie tv L’alligatore (2020) i margini siano protagonisti che influenzano enormemente le vite dei suoi personaggi. Ci può parlare del suo rapporto con la provincia e di qual è il suo ruolo nella sua produzione artistica?

Uno dei paradossi della “caduta delle ideologie” è che certe discussioni sono divenute litigi tra fazioni, qualcuno dice “tifoserie”. Pensiamo al termine lavoro, intorno al quale incrociano le armi filosofi e sociologi da decenni senza arrivare a una qualche condivisione, al punto che persino le organizzazioni sindacali debbono utilizzare il plurale lavori, per evitare che gli iscritti si ribellino. Le nozioni di centro e quella di periferia non fanno eccezione, come quelle di provincia e città, tanto meno in un paese intimamente frammentato come l’Italia. Le sfumature sono infinite e quindi i fraintendimenti sempre in agguato. In alcune zone dell’Italia c’è una rete fittissima di comunicazione, scambio e interdipendenza tra i centri urbani e quelli suburbani, al punto che in alcuni distretti produttivi la nozione di centro si sposta in base al grado di sviluppo e in base alla logistica. La nascita poi delle città metropolitane, aree vaste e regioni a statuto speciale (sancite persino in Costituzione), dimostrano che il fenomeno dell’urbanizzazione è in continua evoluzione. Purtroppo questa particolare forma di sviluppo di agglomerati urbani complessi provoca nuove forme di marginalità sia all’interno di queste aree che all’esterno. All’interno si crea il paradosso di una moltiplicazione delle periferie e dei centri che anziché diminuire il caos sociale e organizzativo tende ad aumentarlo, la discussione su dove impiantare i servizi, o dove ospitare gli immigrati si è per esempio drammatizzata. Ma all’esterno è accaduto qualcosa che è descrivibile solo con l’astrofisica. Le risorse e l’attenzione per le città metropolitane ricordano i buchi neri che attraggono materia ed energia, anche per il peso elettorale che hanno. Ma le zone rurali sembrano lontani e freddi pianeti fuori orbita, cioè asteroidi poco conosciuti e difficilmente raggiungibili persino dai servizi essenziali. Ecco che di alcuni di questi asteroidi si parla soltanto se avvengono fenomeni terribili come assassinii, terremoti, alluvioni. Chi vive su questi asteroidi si sente sempre più lontano dalla città, autocentrata e consumatrice di tutte le risorse sociali, e si chiede che mondo sia quello in cui vive. Costui o costei è costretto/a a farsi domande esistenziali, anche drammatiche, perché lo “sviluppo senza progresso” ha distrutto il mondo in cui vive, e questo provoca al tempo stesso un desiderio di fuga e un riflesso identitario, relegando l’individuo in un nomadismo confuso e a volte sterile. Io sono uno di questi individui, fuori posto sempre e ovunque, anche nel cinema.

Le sceneggiature dei suoi film si rifanno spesso a un cinema di genere che però non manca di esplorare territori sociali più profondi, mantenendo comunque una costruzione strutturata nei loro atti e nelle loro sottotrame. Sia che si tratti di adattamenti, come nel caso de Il passato è una terra straniera (2008), tratto dall’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio (Rizzoli, 2004), sia nelle sceneggiature originali come Sole cuore amore (2016), dove per esempio le vicende delle due protagoniste sono legate a doppio filo e costituiscono l’ossatura della trama. Per quanto riguarda la redazione vera e propria delle sceneggiature, ci può parlare delle differenze metodologiche che intercorrono tra la scrittura degli adattamenti e quella di storie inedite/originali? E che tipo di relazione si instaura con l’autore del testo?

Questa domanda mi permette di specificare un pensiero molto basilare che emerge ogni volta che affronto il tema. Ritengo che nel nostro paese il discorso sui generi e sulla loro presunta resipiscenza sia spesso troppo strumentale, ciò vale in particolare nel cinema, ma non solo. La codificazione in generi, come certificazione d’esistenza dei diversi pubblici, è una forzatura dell’industria culturale, ma anche frutto della necessità di distinzione che da Platone ad oggi non ha mai smesso di mutare. Detto ciò, non credo esista un solo autore che non li abbia “traditi”, “contaminati” o “interpretati”, semplicemente perché un narratore si pone il problema di come raccontare quella storia ed è in questo o quell’altro modo che risolve il problema, che lo faccia bene o male è poi un altro discorso. Un narratore sa quindi perfettamente che certi “meccanismi” hanno una loro forza specifica e un loro senso, cose dalle quali non si può prescindere. Faccio questa premessa perché ho chiaro in mente il fatto che certe strutture narrative, anche quando ben nascoste, operino nella coscienza degli autori e si riflettano nelle loro opere con diverse gradazioni. Ricordo certe analisi dei film di Antonioni che, da Barthes ad Aristarco, da Calvino a Pasolini, ruotano intorno al concetto di giallo o giallo alla rovescia in merito alla antonioniana “indagine sui sentimenti” e sulla loro “scomparsa”. I generi sono in primo luogo strumenti. Ecco, quando da regista affronto il testo di uno scrittore, cioè un’opera originale di un autore, mi chiedo se quello strumento specifico, quella forma che lo scrittore ha dato al suo racconto, sia traducibile cinematograficamente e fino a che punto. Anche perché il cinema disvela e scarnifica le strutture e anche le intenzioni a volta banalizzandole. Esiste anche una spietatezza del linguaggio cinematografico con la quale bisogna sempre fare i conti, nel caso specifico ho utilizzato uno “strumento” letterario come lente d’ingrandimento, perché nella semplificazione cinematografica il racconto di Carofiglio mi sembrava chiaramente rimandare a un’opera fondativa del bildungsroman novencentesco: il Demian di Hermann Hesse. Da quel momento la struttura narrativa del film ha virato verso l’idea della “figura guida” e del “doppio”. Ovviamente una interpretazione personale ma, credo, assolutamente rispettosa delle intenzioni dell’autore che infatti l’ha accettata e assecondata.

Nel caso dei miei soggetti originali semplicemente non mi pongo limiti. Velocità massima, il mio primo lungo di finzione, nasce da un reportage che scrissi a suo tempo per il manifesto e che raccontava la serata adrenalinica di un giovane mio amico meccanico di Pietralata, dove vivevo, che mi condusse con lui all’Eur e mi fece conoscere il mondo delle corse clandestine. L’action-movie automobilistico era “nei fatti”, cioè nello stile di vita dei frequentatori di quel luogo, insomma era nel loro immaginario. E chi sono io per negare o per denigrare quell’immaginario? Certo, ne trassi conclusioni personali, ma decisi di fare un film semplice, “all’altezza” di quelle persone quindi in grado di parlare a loro come alle persone con cui sono cresciuto, che poi ci sovrapponessi una riflessione socio-generazionale era forse inevitabile, quelli erano gli anni della polemica tra vecchi e giovani, garantiti e non.

Invece Sole cuore amore è frutto di una sorta di scrittura automatica, un flusso di coscienza che mi condusse a scrivere la sceneggiatura in poco più di 48 ore, sulla scorta dell’improvvisazione jazzistica di Stefano Di Battista e della sua band. Quindi è un film che ha la struttura di una canzone, una sorta di atto unico ritmato dal blues e dal jazz.

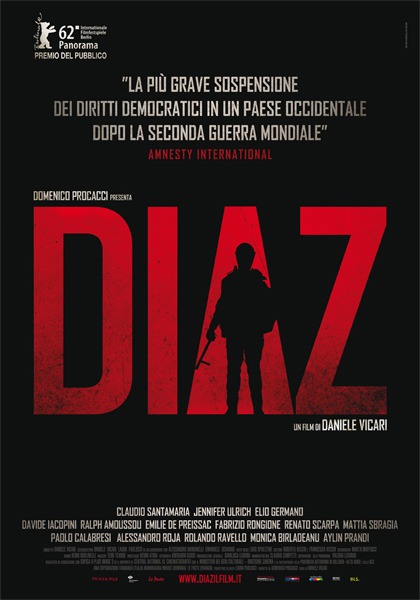

Nel 2012 dopo il successo di Diaz torna al documentario con La nave dolce, per raccontare lo sbarco della Vlora avvenuto a Bari l’8 agosto 1991. Quello che ci colpisce maggiormente nei suoi lavori è la capacità di rendere al meglio la coralità degli eventi mostrati: attraverso le immagini e le interviste possiamo cogliere i sentimenti dei profughi albanesi – da un’iniziale euforia fino alla perdita della speranza – e la modalità con cui la vicenda è stata gestita. Quali aspetti influiscono e orientano maggiormente il suo lavoro di regista nella realizzazione di un’opera documentaristica come La nave dolce?

Ne La nave dolce racconto una storia che è all’origine del più grande cambiamento d’epoca che l’Italia abbia vissuto dopo il boom economico: l’arrivo in massa di stranieri che modificano la composizione stessa della nostra società spingendola verso un mescolamento multietnico paragonabile a quello dei dominii arabo e normanno. La storia di quella nave ha un carico simbolico che, credo, resterà nella coscienza collettiva con una potenza che ha pochi paragoni. Un intero popolo su un cargo in cerca di una speranza incide inevitabilmente sulla nostra coscienza collettiva, sui sensi di colpa come sui riflessi identitari. Avevo quindi bisogno di “testimoni narratori” che fossero in grado di trasmetterci in maniera vivida le loro emozioni, rammemorandole. Per questo, con Gherardo Gossi, il mio direttore della fotografia, abbiamo creato una bolla bianca, un “limbo”, come si chiama in gergo fotografico, per far sì che quei testimoni scelti in modo che potessero trasformarsi in cantori, si mettessero in gioco senza influenze ambientali, soltanto loro, la loro coscienza, le loro emozioni e la macchina da presa presto dimenticata.

Tutti i testimoni, italiani e albanesi, hanno vissuto in prima persona la vicenda e a tutti loro ho fatto vedere ore e ore di quelle immagini magnetiche, in modo che potessero rientrare nell’atmosfera di quei momenti straordinari, prima di invitarli nella bolla bianca a raccontare e raccontarsi.

Ma un evento di tale portata ha anche bisogno di un surplus di struttura, perché è un evento collettivo e la sua dimensione non può essere occultata o sottovalutata, è per questo che, come in Diaz, ho pensato di utilizzare una narrazione in 5 atti. Non c’è un eroe individuale, c’è una collettività che si racconta, ecco che la struttura più complessa della tragedia greca, mescolata con l’attitudine a raccontarsi, che è una delle più interessanti tendenze della narrativa contemporanea, dà luogo ad un’opera immersiva, emotivamente e storicamente, che non occulta l’imponenza dell’avvenimento. All’apparenza il contrario del minimalismo che va per la maggiore nel documentario cosiddetto “di creazione” che vorrebbe il presente raccontato soltanto con il metodo del cosiddetto cinema diretto. Dico apparentemente perché nel riuso del repertorio, prodotto da decine di operatori accorsi sul posto quei primi di agosto del 1991, la “presa diretta con gli avvenimenti” c’è eccome, perché quegli operatori televisivi rimasero a Bari per dieci-quindici giorni e ripresero tutto. Ho avuto quindi il privilegio di una troupe da mandare indietro nel tempo a girare esattamente ciò che andava girato, per poterlo raccontare vent’anni dopo senza perdere un solo dettaglio significativo di quella epopea. È chiaro che la mole di lavoro al montaggio fu davvero imponente e Benni Atria, il montatore, firmò per questo anche il soggetto del film assieme alla sceneggiatrice Antonella Gaeta.

In Emanuele nella battaglia (Einaudi, 2019) c’è una profonda riflessione sul rapporto tra il cinema e la rappresentazione della criminalità, viene tracciata una netta linea di demarcazione tra quella che è la fiction e a cosa invece afferisce la realtà. In molti casi in quanto regista ha scelto di rappresentare contesti criminali, compromessi e difficili, nel suo romanzo però è la realtà di una tragedia, a lei peraltro vicina, a essere centrale. Ci può parlare delle possibilità espressive che il racconto di genere mette in atto e diversamente dell’urgenza di narrare la realtà come ha fatto nel caso di Emanuele Morganti e nella sua produzione documentaristica?

Il discorso sui generi, secondo me, va fatto nel merito dei significati che ciascuna tecnica narrativa e compositiva comporta. In Emanuele nella battaglia ho cercato prima di tutto di raccontare una storia che sentivo sarebbe stata presto dimenticata, la storia di un bellissimo ragazzo che viene ammazzato sotto gli occhi di centinaia di persone senza che ci fosse un significativo intervento per impedire quella strana esecuzione, seppur “preterintenzionale”. Quindi la vicenda ha rilevato le distorsioni della socialità, le dinamiche oscure tra gli individui in quel contesto. Intorno a quella vicenda tristissima, come sempre accade, si sono rivelate poi alcune magagne del sistema giudiziario ma anche del sistema della comunicazione. Nella foga che i mezzi d’informazione sprigionano per catturare l’audience, si sono subito evidenziati i vizi e le distorsioni del giornalismo e dell’opinionismo in genere. Però, nella emulazione di serie televisive e di gangster movie che i carnefici hanno fin da subito manifestato, emergevano anche i vezzi e le sottovalutazioni del mio mondo, per questo ho voluto puntualizzare alcuni di questi vezzi e ho voluto proporre un’analisi, credo fastidiosa ma inevitabile, dei meccanismi di base che presiedono la narrazione gangsteristica. In primis la “rimozione della tragicità”, che non è un’invenzione del gangster movie, anche qui nell’antica Grecia se ne trovano degli esempi eccellenti nella descrizione eroica delle battaglie dal punto di vista dell’eroe a detrimento dei nemici sconfitti, ma che nella diffusione di massa del racconto cinematografico ha delle conseguenze che vanno quantomeno conosciute. Se io ti sparo, tu esci di campo e la macchina da presa resta su di me, tu non solo non esisti più da qual momento in poi, ma anche il tuo dolore non esiste più. Questa è una grande chance narrativa ma ha anche significati ben precisi, perché io dopo aver ammazzato decine di persone che “escono di campo”, divento un immortale agli occhi di chi guarda e le mie vittime non sono altro che bersagli che via via io colpisco, li abbatto e passo oltre. La coscienza esatta di questi meccanismi, che quasi sempre vanno a supportare le narrazioni “di genere”, deve essere chiara a chi racconta e, possibilmente, anche al lettore o allo spettatore. Il problema non risiede affatto nella possibile emulazione ma nella semplificazione e banalizzazione del gesto che si sedimenta poi nella nostra coscienza di spettatori come banale se non insignificante. Può accadere anche nel cinema porno, perché la sottomissione gestuale di un partner (maschio o femmina che sia), e la sua trasformazione in oggetto meccanicamente penetrabile o penetratore, semplifica il gesto, ne banalizza o ne esalta certe caratteristiche e non altre, e anche qui il narratore e lo spettatore dovrebbero possedere gli strumenti per decodificare il segno, per distinguere (schematizzo) significato da significante. Altrimenti resta soltanto il messaggio della semplificazione e il simbolismo del gesto prende il sopravvento anche rispetto all’intenzione. Potrebbero così apparire quell’eroismo o quella superpotenza non solo come legittimi, ma anche come inevitabili se non insostituibili comportamenti umani. Ecco che la sottomissione dell’altro diviene la norma anzi la chance per rispondere alla propria infelicità sociale o affettiva. Esiste o no il problema dell’interpretazione nel cinema e nella letteratura, le cose e le parole hanno un senso o no? Se esiste la riflessione deve avere anche questi connotati, altrimenti ci si limita a impressioni contenutistiche che lasciano il tempo che trovano. Invece i meccanismi della “sospensione del senso” o della “sospensione dell’azione” nei generi hanno altre conseguenze. La cosiddetta detection, per esempio, è basata sull’occultamento e disoccultamento dell’oggetto del desiderio, che sia l’assassino, la vittima, le dinamiche psicologiche nascoste nell’intreccio degli avvenimenti indagati; o che invece siano altri elementi, indirettamente in gioco nella narrazione, come l’attesa o la frustrazione dell’attesa dello spettatore. Ecco che la serialità “orizzontale”, per esempio, sospendendo via via lo scioglimento del racconto, tiene legato lo spettatore, direi assoggettato, per spingerlo ad andare avanti nella visione, dando luogo a una particolare forma di consumismo dell’immaginario, a volte compulsivo, ormai acclarato anche da notevoli studi psicologici come forma di dipendenza. Ogni strumento, come accade anche per l’energia atomica, può essere utilizzato per scopi opposti e contraddittori. Nella narrazione “documentaristica” sono in atto gli stessi strumenti, è diverso il patto con lo spettatore, in questo tipo di racconto si presume che il rispetto per i dati di realtà e per le intenzioni dei testimoni sia al suo massimo grado, ma ciò dipende dalla personalità e limpidezza dell’autore. Non esiste una certificazione di autenticità nel cinema diretto, così come non esistono certificati di conversione nel cinema di denuncia. Per esempio hanno un grande successo anche di critica e festivaliero documentari del tutto “costruiti”, nei quali i testimoni vengono palesemente pagati come attori per permettere al documentarista di filmarli anche quando partoriscono o defecano, o fanno sesso. In questo caso è fondamentale fidarsi dell’autore o dell’autrice, qui la domanda potrebbe essere: verità e verisimiglianza che rapporto hanno tra loro? E fino a che punto lo spettatore è “innocente” dinanzi a questa forma di rappresentazione? Ma questo è un oggetto di studio molto complicato.

Per Aria (2020) e per Il giorno e la notte (2021) avete fatto girare ai protagonisti le scene in autonomia con degli smartphone proprio a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. La pandemia ha comportato infatti un cambiamento nella quotidianità che nelle sue ultime opere si è rivelato sia mezzo tecnico sia espressivo. Questo è però un fenomeno che si inserisce, nella sua eccezionalità, in un contesto più ampio di produzione e condivisione di file video che spopolano soprattutto sui social. Cosa pensa di questa onnipresenza dell’immagine e quali possibilità comporta il fatto che chiunque sia nella posizione di produrre contenuti video?

Credo che sia una gran fortuna che tutti possano raccontare e raccontarsi, ma sia una iattura che in pochi possano studiare il linguaggio filmico e audiovisivo in modo da possederlo davvero fino in fondo per poterlo dominare senza esserne dominati. Questa è ormai una questione di “civiltà”, cioè la naturalizzazione del linguaggio audiovisivo come la nostra seconda lingua “storico naturale” ha una risposta adeguata sul piano formativo? Direi proprio di no. Il permanere di barriere quasi indistruttibili per l’adozione nelle scuole di ogni ordine e grado delle discipline dell’audiovisivo, è una delle emergenze democratiche del nostro presente, grave come la questione ambientale, perché colpisce la coscienza di sé che i cittadini hanno, rendendoli schiavi di meccanismi di consumo che ormai prevedono non solo che sia a disposizione del cosiddetto mercato il tuo indirizzo, ma anche il tuo corpo e quello dei tuoi cari. Da questo punto di vista siamo senza difesa alcuna e bisogna dirselo, ammetterlo, prima che sia troppo tardi.

Durante la pandemia abbiamo sperimentato molte cose, la prigionia forzata nelle case è una delle più incredibili. Ma anche l’espropriazione della libertà espressiva, la riduzione degli individui a oggetti ormai totalmente passivi da parte dell’industria dello spettacolo e del sistema delle comunicazioni. Per questo ho sentito il bisogno di costruire gruppi di lavoro in grado di bypassare certe barriere e, pur rispettando per rigore sanitario e coscienza civica le regole, non ci costringesse ad essere oggetto di comunicazione ed espressione ma ci permettesse di esserne anche soggettività attive, propositive. Persino nei campi di concentramento o nelle carceri alcuni artisti, filosofi e studiosi non hanno smesso di esercitare le loro funzioni e prerogative, perché avremmo dovuto farlo noi trasformandoci acriticamente in pedine del potere di turno? Se non ci esprimiamo, quindi, ci assumiamo una grave responsabilità, quella di esserci sottomessi a un meccanismo rinunciando a progettare il futuro. Questi esperimenti, per esempio, hanno permesso di tenere aperta la scuola Gian Maria Volonté anche durante la pandemia e di permettere agli allievi e alle allieve di esercitarsi non perdendo un anno di formazione e di vita, ma dando loro l’esatta dimensione di cosa significa “possedere i mezzi di produzione e di espressione” anziché essere schiavi delle dinamiche di produzione dello spettacolo e della comunicazione in generale.